PEEK(PolyEtherEtherKetone)와 PAEK(PolyArylEtherKetone) 폴리머 - 이름 속에 담긴 의미와 차이는?

항공우주용 컴포지트(복합소재)인 빅트렉스 AE™ 250 UD 테이프에 이어, 적층 제조(3D 프린팅)에서 Z 방향 강도를 재정의한 빅트렉스 AM™ 200 필라멘트가 빅트렉스 PAEK 제품군에 추가되었다. 이후 PEEK(PolyEtherEtherKetone)와 PAEK(PolyArylEtherKetone)의 차이점에 대한 질문을 자주 들었는데, 그런 궁금증을 해결하는 데 조금이나마 도움이 되길 바라며 이번 포스팅을 작성했다.

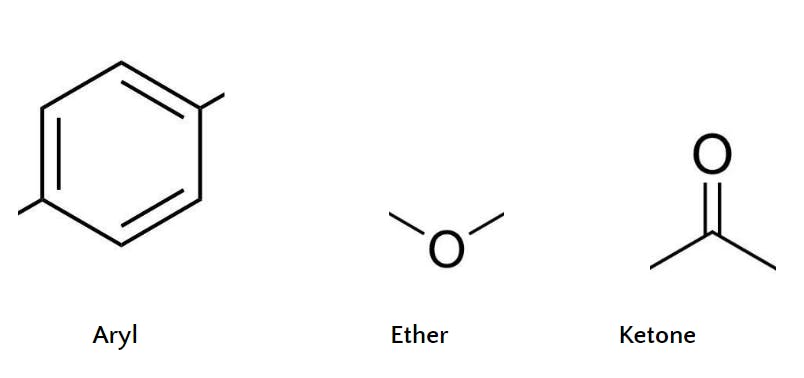

‘PAEK’는 아릴(aryl), 에테르(ether), 케톤(ketone) 구조를 포함한 폴리머 계열을 의미한다. ‘PAEK’를 하나의 성(family name)으로 생각하면 쉽게 이해할 수 있다. (참고: 고성능 폴리머 PEEK란?)

지금까지 보고된 PAEK 계열의 폴리머는 340종이 넘는다. 그러나 이들 대부분은 비결정성 (amorphous, 비정질)으로, 산업적으로 관심이 적은 소재들이다.

빅트렉스는 반결정성(semi-crystalline, 반정질) 소재에 집중하고 있다. 반결정성 소재는 우수한 내화학성, 내마모성, 피로 강도, 크리프 저항성 등과 같은 특성을 제공한다. (참고: 고성능 폴리머-폴리머 결정화도)

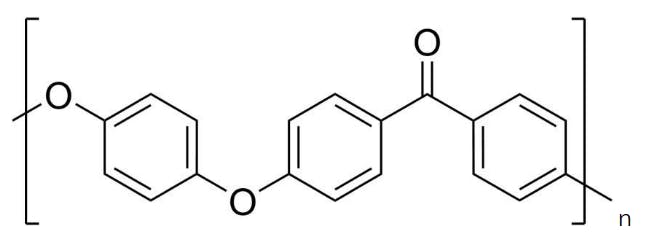

가장 잘 알려진 PAEK 계열의 소재는 PEEK다. PEEK 소재의 반복 단위(repeat unit)는 다음과 같다.

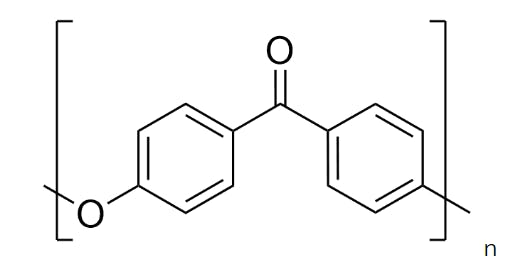

빅트렉스의 또다른 PAEK 계열의 소재인 빅트렉스 HT™ 폴리머는 PEK로, 반복 단위는 아래와 같다.

다음은 PEKEKK인 빅트렉스 ST™ 폴리머의 반복 단위이다.

에테르 대비 케톤의 비율이 높아질수록 유리전이온도(Tg)와 용융온도(Tm)가 높아진다.

유리전이온도(Tg)는 폴리머가 단단하고 유리 같은(glassy) 상태에서 부드럽고 고무 같은(rubbery) 상태로 변하는 임계 온도를 의미한다. 따라서 고온 환경에서 높은 강성과 기계적 강도가 요구되는 애플리케이션에서는 유리전이온도가 높은 폴리머의 활용이 더 적합할 수 있다.

한편, 용융온도(Tm)가 높다는 것은 그만큼 폴리머의 가공 온도가 높아짐을 의미한다. 일반적으로 PAEK 계열 폴리머는 용융 온도(Tm)보다 30~60°C 높은 온도에서 가공되며, 실제로 430°C를 초과하는 고온에서의 열가소성 수지 가공은 상당히 까다로울 수 있다.

위 표를 보면 유리전이온도(Tg)와 용융온도(Tm)를 절대 온도 척도인 켈빈(K. K = °C + 273.15) 기준으로 비교했을 때, 반결정질(반정질) 소재인 PAEK는 거의 일정하게 Tm : Tg = 약 1.5:1 비율을 유지하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 반결정성 올-파라(all-para)형 PAEK 소재의 ‘비공식적인 규칙’으로 여겨진다.

규칙을 재정의하다 – 빅트렉스의 도전

빅트렉스에서는 “이 규칙을 깨면 어떻게 될까?”라는 질문을 던졌다. “Tm(용융온도)을 낮추면서 Tg(유리전이온도)를 그대로 유지할 수 있다면, 고온 특성을 유지하면서 가공 온도를 낮출 수 있지 않을까?”

이러한 질문은 결국 빅트렉스 AE™ 250 UD 테이프와 빅트렉스 AM™ 200 필라멘트에 사용된 새로운 PAEK 계열의 폴리머인 LMPAEK™ 폴리머의 개발로 이어졌다. 빅트렉스의 LMPAEK 폴리머는 Tm: Tg 비율이 약 1.35로, Tm과 가공 온도를 약 40°C 낮추면서 Tg는 PEEK 수준으로 유지된다.

“LMPAEK™ 폴리머- 복합소재 및 적층 제조에 적합한 이유” 편에서는 빅트렉스 LMPAEK™ 폴리머가 컴포지트(복합소재), 하이브리드 오버몰딩, 적층 제조 (3D 프린팅)에 적합한 이유와 이점에 대해 설명할 예정이다.

© Victrex plc. 2021. All rights reserved.

Disclaimer

저자 소개

빅트렉스 수석 과학자 존 그래스메더(John Grasmeder) 박사

존 그래스메더 박사는 폴리머 업계에서 25년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 영국과 독일에서ICI, BASF, Hoechst, Shell계열 합작투자회사에서 R&D, 커머셜, 비즈니스 리더십 직책을 두루 역임해왔다. 2005년 빅트렉스에 합류한 후, 2010년부터 기술 이사를, 2016년부터는 수석 과학자(Chief Scientist)를 맡아 활동하고 있다.